渡島鶴岡駅

(江差線・おしまつるおか) 2009年5月

今回の旅でまだ足あとのない江差線の駅が一つだけある。

ある爽やかな朝、また江差への最奥区間に入るべく、木古内から分岐してゆく。もう幾度となく耳にした自動案内の渡島鶴岡を、だるさと緊張を感じながら受け取る。車窓からの感じは 池の公園が見え、この辺では珍しく人手を強く感じるところだった。そういえば、数日前乗り回していて興味のあったところだったっけ。ともかく朝日の当たる濃緑の杉林と、濃紺の制帽の運転士を截ってドア口から出ると、健やかな冷風に取り巻かれた。

江差へは、木古内で運転系統がほぼ断たれ、その末梢に属しているこのひと駅だけほかの日にいかんともできず、最後になった。本数が僅少なのにこんな器用なことをして、得意になっている。もちろん戻るのも汽車に乗って。八時半を回りちょうど通学の時間帯が終わって、気温も上がり、ちょっと疲れを感じる初夏の午前、しかし4日目とあって、かなり体がこたえている。降りた駅はどうともなく、まだ平原の向こうに木古内の街を想うことができるので、そんなしんみりしてはいないが、山形の鶴岡の人が入植したということで、公園や仁王門が ぬくとまった埃っぽい青色の空気の中で、明るい沈黙を貫いていた。「ここも今冬はどか雪だったんだろうな」 鶴岡もそうだったのだろう。そのようなところの人でなければ、入ってこられないと思える。今はいくらでも目で舐められる土が幸せだった。

白線も黄色い線もない純朴なホーム。

白線も黄色い線もない純朴なホーム。

鉄パイプを組み合わせただけ。雪には強そうだ。

鉄パイプを組み合わせただけ。雪には強そうだ。

ホームの柵越しの風景。誰しも何の所以だろうかと考える。

ホームの柵越しの風景。誰しも何の所以だろうかと考える。

ここの駅名標にはなぜか縦の点線が入っていた。

ここの駅名標にはなぜか縦の点線が入っていた。

ホーム向かい側の風景。きれいな植林だ。放置された里山と違い現役なのだろう。

ホーム向かい側の風景。きれいな植林だ。放置された里山と違い現役なのだろう。

湯ノ岱・江差方。

湯ノ岱・江差方。

木古内方に見たホーム。

木古内方に見たホーム。

ホーム出口前にて。

ホーム出口前にて。

この駅はホームのみの駅と思いきや、

この駅はホームのみの駅と思いきや、

待合室があった。ホームからはこの建物は待合室に見えなかったのだ。

待合室があった。ホームからはこの建物は待合室に見えなかったのだ。

渡島鶴岡駅その1.

駅舎内にて。

駅舎内にて。

駅ノート。中は地元の人の書き込みばかりだった。

吉堀もそうで、そういうのもけっこうおもしろい。

本来はそんなふうに地元の人の交流に使われたものなのだろうか。

駅ノート。中は地元の人の書き込みばかりだった。

吉堀もそうで、そういうのもけっこうおもしろい。

本来はそんなふうに地元の人の交流に使われたものなのだろうか。

待合室の窓からは池の風景が眺められます。

待合室の窓からは池の風景が眺められます。

鉄道の待合室であることのれっきとした証拠が。

鉄道の待合室であることのれっきとした証拠が。

神社道路踏切と名付けられている。黒い物体は牧草をビニールでロールしたもの。

今はサイロを使わずあのようにして発酵される。

神社道路踏切と名付けられている。黒い物体は牧草をビニールでロールしたもの。

今はサイロを使わずあのようにして発酵される。

木古内方面を望む。

木古内方面を望む。

渡島鶴岡駅その2.

渡島鶴岡駅その2.

あたりにこの辺じゃ大きな小学校があるが、ほとんど気配を感じず。しかし離れのミニハウスようの待合室の日誌に、「小学生が清掃しています」とあったし、どうなのだろうかと判断付きかねたが、どうも、人数が少なすぎてひと気を感じなかったようだ。翌年閉校している。

「出てくる駅でね、渡島鶴岡までっていったらその切符が出てきて、たいしたところなんだ、と思ったんだけど、来てみたらこれで、びっくりしました、小屋に、渡島鶴岡と書いてあるだけですね、」

積まれた秣ロール見える赤い小屋 鉄道の音でなく小鳥の声

「てっきり渡島の鶴岡は立派になったものかと思ったりと」

「でも私らには大事なところだよ。ゆかりのお寺さんを分けてもらったし、学校できたし、この間ほらこの記念館も造ってもらったんだよ。十分立派になりましたよ。公園はよくしてもらって、おかげで鶴岡のゆかりとはっきり目立つようになって、何か落ち着きます。」

駐車場。たぶん学校のもの。

駐車場。たぶん学校のもの。

グラウンドが申し分なく広い。

グラウンドが申し分なく広い。

本道へ。

本道へ。

木古内町立渡島小学校。

木古内町立渡島小学校。

駅方。

駅方。

道道に出て。

道道に出て。

行ってみよう。

行ってみよう。

木古内方。

木古内方。

農村ふれあい館。集会場でふだんは閉まってる。

農村ふれあい館。集会場でふだんは閉まってる。

ちょっと木々で囲って境内らしくしてある。

ちょっと木々で囲って境内らしくしてある。

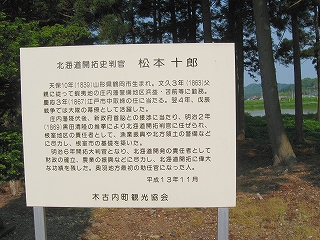

北海道開拓使判官、松本十郎について。山形の鶴岡出身の人。

北海道開拓使判官、松本十郎について。山形の鶴岡出身の人。

大正の造りだそうだ。

大正の造りだそうだ。

こういう踏切見たかった…。

こういう踏切見たかった…。

踏切に駅方。

踏切に駅方。

公園にて。この石がラップされた牧草ロールに見える。

公園にて。この石がラップされた牧草ロールに見える。

池と渡島鶴岡駅。

池と渡島鶴岡駅。

炊事場あり。

炊事場あり。

先ほどの農村ふれあいセンター。

先ほどの農村ふれあいセンター。

左:鶴岡農村公園の地図。ゲートボールなどもでき、結構広い。農水省の事業。

左:鶴岡農村公園の地図。ゲートボールなどもでき、結構広い。農水省の事業。

右:鶴岡市との縁についての解説版。庄内藩の105戸が明治18年にここに入植したという。

南道南らしい風景。

南道南らしい風景。

公園はテントサイトになっていて駅と至近、鉄道旅でどうにか使う方法があるかなと考えるそんなことより、それらささやかな箱もの以外はこれといってなく、人家もそばにない それはそれで、野営向きだけど。あ、駅があるじゃないか、と思い直すも、どう角度を変えて見ても、あるというほどのものでなかった。見つめれば見つめるほど、駘蕩たるなだらかな谷の赤い小屋は、か弱い、そして風前のともしびといったところだろうか。それでも数十年前までは消えるなど想像もされず、細々とながらも、きっかり汽車が来ていたと思うや、海峡線のできる折りにすでに嵐はあったといえば、あったな、それはそうとさ、消える前に訪れた自分の精気が消耗してしまいそうだ。どんないきさつにせよ、どの状態も恒常として時を止められ、不変のものに変換されるべきなのだろう、だってそうでもなければね…ぐったり疲れて待合室に入り、腰掛ける。一秒でも長く座っていたい。あれだ、昨日寝られなかったからこんな目に…あのぼんちのせいで… そこで鞄にこんなときのためにと用意していた栄養ドリンクを開栓。なんとマズイ。飲み終え一斗缶になげる。小学生、たのむな。

虚ろに腰掛けて、やはりこのあたりはこれまでと―沿岸と―違い、ころっと風景が変わったところだな、そう長嘆する。しきりに、帰る方向の木古内の町を、重たげな遠目であくがりながら。別の空間に挽いてゆかれ、ここならまだ簡単に海辺に戻られる そんな保険が意識される。同時に、この沃野に足甲を埋める諦観というのも。しかし、2日前行ったこれより山手の吉堀や神明などについては、その方向をだに見なかった。もう想いの及ぶだけの苦の受容をしたし、自分の限界が露呈していながらも、もう終わったのだ、という心のありようだった。

とにかく、どんな想像をしても、今はうっすら汗ばませるうっとりするような一年で最も美しく穏やかな気候なんだ。橋頭堡としての想念を、抱きもできるここ南の果ては、そうでなくとも初めの一歩の観念なるところ、地からでも海からでも、乗り込んで来る人たちは、野心はことにこのあたりでは、最も猛っているころでないのかな。そのような心は、初夏の賛歌に和しているようで背後では覆い被され、やかで一顧だにしてくれぬ氷雪に埋められるのだから、何もかも空しかった、このぬくみの中の耀光や、ほどほどに冷たい風、称揚や賛歌や、自分の旅、そしてそういう、現実が。

帰りの汽車を無造作に拾って木古内に戻り、急いで上り優等に乗った。そこへ行くには、一日でその一本の筋しかないという、非現実の僻地の極北、知内に向かうために。

次のページ : 知内駅