札苅駅

(江差線・さつかり) 2009年5月

青森から渡島当別に来た私は、亜寒帯のどす黒い浜を見た後、さっそく逆向きの汽車に乗った。青森に帰るのではない。また別の駅に降りてみるために。

さっき見たまことにこの季節だけであろう、道南のひねもすのどやかに横たわっている海の車窓が みごとに逆回しになった。 「なんて贅沢をしているのだろう」。 一度眺めた勝れた車窓を、その逆を行ってまた眺める。「これから数日間は、こんな行ったり来たりが続くわけなんだな。」 もう特急の速力は忘れていた。身体はすっかり各駅停車の時間の流れ方に馴染まされていた。各地方で同じことをやって来たときの心境を思い出す。北海道へ来てまでも、同じことをしている。どこへ行っても同じことをするというのは、自分ができるというのは、恃みにできそうに思えてきもしそうなものだった。

眼下には見通しのいい道路の鮮やかな橙の中央線のほか、海面の小さな山型の波まではっきりと見えた。地形はどの方角を見通してもその輪郭が手に取るようだった。

札苅が自動の女声で案内されて、私はまた荷物を持って、しずしずと前に進んだ。歩いて行く通路脇の化学的な青色を湛えたモケットに陽が差している。

下車したとたん、ほんのり冷たいながらしたたかな潮風に取り巻かれた。その中に陽差しの強さがやや感じられた。さっきの渡島当別での気候をすぐに思いだし、「そうだったそうだった。こんな空気だった。」。

2番のりばにて。上磯・函館方。

2番のりばにて。上磯・函館方。

北海道に和風の庭園。

北海道に和風の庭園。

少しだけ海が拝める。それにしても五月下旬にしてすごい緑。

少しだけ海が拝める。それにしても五月下旬にしてすごい緑。

とてもきれいに刈り込んである。冬季の対策はどうするんだろう。

とてもきれいに刈り込んである。冬季の対策はどうするんだろう。

薪が保管してある。いまだ薪をエネルギーにしているとは。

薪が保管してある。いまだ薪をエネルギーにしているとは。

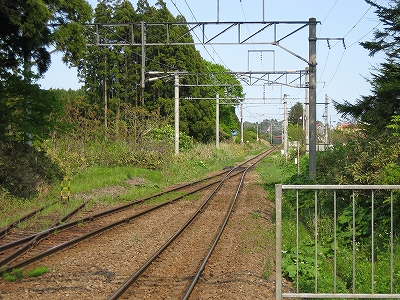

木古内方を望む。

木古内方を望む。

構内踏切にて。

構内踏切にて。

木古内から上磯というのは、どことなく特異だ。青函トンネルを特急が走る限りなくてはならない路線であるし、小駅における交換設備も建物もおおむね一新されて、消え入ってしまいそうな感じはない。でもめいめいの途中駅に降りてみると、それこそ交換のためだけかとも思われることもあった。駅、としたばかりに、いちおう新しい簡易な駅舎を建てました、そんな感じがした。

ここもそうだが、かといって家々がないではなくて、国道沿いには漁村が群がっている。けれど、何がって、ひと気がない。庭で大工や畑をしている人はいるけど、駅やその周辺らしくない。プラットホームも駅舎も軽そうな、簡単なものだった。

ちなみに遮断機はない。

ちなみに遮断機はない。

簡単に押せたらまずそうだ。

簡単に押せたらまずそうだ。

畑があり庭があり…これが西日本だと純木造の家になるのだろう。

畑があり庭があり…これが西日本だと純木造の家になるのだろう。

ここから出入りできるようになっていた。

ここから出入りできるようになっていた。

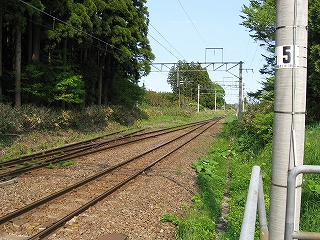

木古内方。

木古内方。

1番のりばにて。

1番のりばにて。

駅舎前。

駅舎前。

函館方面を望む。

函館方面を望む。

安全側線が見て取れる。向こうより先は単線。

安全側線が見て取れる。向こうより先は単線。

新しい木造の内装の駅舎の中に入ると、冷たい風がまるで嘘のようで、しーんと静かで稠密だ。二重窓や壁の厚さのせいだろう。そこに爺さんが入ってきて、おもむろに私に話しかけはじめた。

「もぜぇんえけってぇのは、さむすぅぃもんだなぁ。」

私は狼狽した。必死に考えると、発話されはじめてから1秒後ぐらい遅れて理解できた。

「あ! 無人駅…そうですよね。 (無人駅っていうのは、寂しいもんだな、か。どこれほどの訛りもあるのか)」

私がわかったのを見て取ると、その人は軽く頷いて話を続けた。

「むかせはねっつぅがあって、にもつもはこびだすてたんだがなあ」

駅舎内にて。

駅舎内にて。

出札口。

出札口。

待合スペース。ストーブは当然のように設置されてある。

それにしても椅子の色が室内に合わない。

待合スペース。ストーブは当然のように設置されてある。

それにしても椅子の色が室内に合わない。

出窓には花が。

出窓には花が。

こういうのは内装に合わせてある。

こういうのは内装に合わせてある。

外への出入口。

外への出入口。

未舗装の駅前広場。砂利舗装でもなさそう。

未舗装の駅前広場。砂利舗装でもなさそう。

札苅駅駅舎。

札苅駅駅舎。

二重窓だった。

二重窓だった。

洗面所。暖地の駅になるとむき出しの設置になる。

洗面所。暖地の駅になるとむき出しの設置になる。

人工林が印象的。林業というより防風雪だろうか。

人工林が印象的。林業というより防風雪だろうか。

国道へ下りていく道。

国道へ下りていく道。

海を望む畑。

海を望む畑。

こういう季節も長くはないのだろう。

こういう季節も長くはないのだろう。

木古内方。

木古内方。

駅への道を振り返って。

駅への道を振り返って。

上磯方。

上磯方。

海辺に出て。

海辺に出て。

道南の一番いい時期の札苅は、国道へ降りていく道中の土手に、めいっぱい花が咲いている。縦型の信号の下をすっ飛ばしていく道を渡って、私有地たる空き地に侵入し、強引に、海岸へ出た。

幾艘もの小舟が海から滑り台で陸に引き揚げられている。木造の番屋は、民家と違ってこちら側こそが表側というもので、海ぎりぎりに向かってその表口がびっしり立ち並び、閉鎖的に空間を作り出していた。ここではよそものが何かしても、ここの自治による裁きを受けるような気にさえさせられた。

大量のブイや石油タンクが放置されている。また仕事で使うのかもしれない。ときどき杭と綱が、キイキイ軋み立てた。ずっと南には、雪渓の山脈がふんわり浮かんでいる。道内最南端の大千軒岳だろう。なんども地図で見てたからわかる。静謐と海の穏やかさの中で沈黙して身体を透明にしていると、ふっと、どこかの木枠の窓がゆっくりと開く音がした気がした。私は凝り固まった。それから草々を踏み分ける音も気にせず、大急ぎで国道へと戻った。

大千軒岳。

大千軒岳。

国道は知らん顔で車が飛ばしている。

あのさっきの音は、もしかしたら幾艘かの舟の軋みだったのだろうか。「まあ、いいか」。しかし漁村は村としては国道が表側だが、裏が表だ、ということもあるわけなのか。してみると、ひと気や活動のありそうなのを感じなかったのは、そのせいもあるかもしれない。

にもかかわらずその一方で見てはいけない北海道を見てしまったようでもあった。そしてそれが見たかったものでもあったようだった。

少ない汽車を逃すのが心配で、少し早くに駅に戻った。することもなく、戸を引いて駅舎の中で休憩していると、新しい木壁に消されえない大量の彫り物の落書きがしてあるのにの気付いた。 「…こんなところ誰もいないからやりたい放題だろうな。」 何をやってもこの土地の風景がのみこんで赦してくれそうだった。そしてその代わり自然がときとして猛々しく襲ってきそうだった。自然によって消し去られないようにとの願いを彫り物に感じると、さっと私は駅舎から出て、レールを見つめた。速度を落とした貨物列車が鉄と鉄の隙間を遠慮なくスタンスタン踏み渡っていく。 「あれに飛び乗ったらどうだろう。内地に帰られるな。」

いつでも本州へ渡れそうなものが見られるというのに、少しも近さは感じず、厳然たる在外地だった。屈曲する海岸にトタンの陋屋に見えるものが群がっていて、駅名標がまぶしい黄緑で、札の字を見ると、北海道にいることをいたく実感し、それから黒い浜辺の、顔を撫でる初夏の潮風が壊れそうなほど儚いのに気付き、図らずも私は目を硬く瞑った。それと同時に、あくまで旅人として渡道してきたことに心底安息を感じた。

「無人駅の寂しさ以前の問題だ。」

さっきの爺さまは、用もなくホームに立っていた。あのどこでも耳にできそうな物語はそこそこに切り上げたのだった。北海道固有のかなしさが当然になってしまったような話は、初めて来訪した私に、すべてが何でもないかのように間接に悟しそうで、耳が向かなかったといえば、向かなかった。しかしそうしたがゆえに、あの人はどのようにして乗り越えたか、日々どう感じることがあるのか、こうして丘をのぼってきたあとでは、興味が尽きない存在になりつつあった。しかしそうしても聞いたら聞いたで、感情を捏ねたおしたようなものではなく、やはりそれはそのまま、何もかも単純なことであるかもしれなかった。

海と丘という明快な構成、そしてそこにある何の感情も刻まれていない山岳や海面、家群れが、かえって複雑な機微の内在しているのを、ちょうどネジのように、心の奥底に旋回させてきていた。

裏手はすぐ山になっている。そこの人工的な木立を見ていると、簡易な駅舎と重なって、人がつないできた時間の流れがわからなくなった。たまたまあった民家の日本風の庭園も、当別の修道院もしっくりはまるだけの土壌ではなさそうで、茫漠とした不安の中、何か起点というものを探しに、また次の駅へと向かう。

次のページ : 泉沢駅