豊岡駅

(山陰本線・とよおか) 2008年10月

標高が下がり但馬に入ると、再び丹波霧に苦しめられ、その影響ははるか終着豊岡にまで及んで消えることはなかった。ホームにいるが、もう霧か曇りか区別がつかない。豊岡まで出て来てこれではもう海岸はだめだろうと思い、「とりあえずこの街を見て、引き返すことにするか」。しかし気分は沈んでばかりいたわけではなく、燻されたような木造小屋のある、汽車を機関士たちが動かしていそうな構内が広がりゆくのが見られて、とうとうこんなところまで来たかと、気持ちはいっぱいになった。時代の差が 距離をもたらしてくれたのだろう。いまは赤紫の一両の気動車が豊岡と香住や、浜坂までを区間運転するにすぎず、何もかも小さくなってしまったようで、歩いている運転士も体躯さえも細身に見えた。けれども赤が日焼けしたような色の車体が、がらがら音を立てて、窓に人の横顔が並んでいるのは、地方の極限に来たようで、これはこれですでに別の時代だった。

餘部鉄橋を控えていることから、かつてこの機関区が客から誇り高く思われていたのを想像したが、ふいと一人年配の旅行者を見かけ、今も憧れの目で見られそうな任務なのには 変わりがなさそうだった。

2番線に停車中の浜坂行き。これが乗り継ぎ列車になるが乗らず。

2番線に停車中の浜坂行き。これが乗り継ぎ列車になるが乗らず。

丸石積みのホームとバラスト運搬車。

丸石積みのホームとバラスト運搬車。

福知山方。

福知山方。

隣の玄武洞駅は以前と違い降りてもどうしようもない駅となった。

隣の玄武洞駅は以前と違い降りてもどうしようもない駅となった。

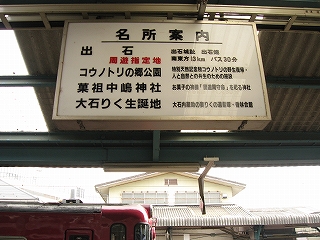

周遊指定地の文字が誇らしげ。しかしわざわざ出石(いずし)を指定地にしたのは不思議。

いま周遊券はないので関係ないけど。

周遊指定地の文字が誇らしげ。しかしわざわざ出石(いずし)を指定地にしたのは不思議。

いま周遊券はないので関係ないけど。

豊岡鉄道部。点呼や宿直をする。

豊岡鉄道部。点呼や宿直をする。

あの木造の建物の向こうにも線路がありヤードは広い。

あの木造の建物の向こうにも線路がありヤードは広い。

2・1番線。

2・1番線。

3番線の風景。検車区がある。

3番線の風景。検車区がある。

左手がここまで乗って来た列車。折り返し福知山へ行く。

左手がここまで乗って来た列車。折り返し福知山へ行く。

丸石積みのホームと街。ホームの向こうに貨物関係風の空き地があった。

丸石積みのホームと街。ホームの向こうに貨物関係風の空き地があった。

そばと駅弁屋。今もやっているのかどうかわからなかった。

そばと駅弁屋。今もやっているのかどうかわからなかった。

改札口を望んで。

改札口を望んで。

そういえばここにはときおり特急が入ってくる。しかし人模様はせわしくなくはなくゆったりとしており、列車が出るとホームでは黒い前掛けした人が、弁当などを積んだワゴンを転がしていく。遠くまで行きそうだが、残念なことにたいてい城崎止まりであるのは、電化がそこまでだからだった。方や播但線を経由してくる はまかぜは城崎を越えて、カニで有名な香住を経て浜坂まで行く。しかし本数が少ないからあまり見かけない。あそこまで行って鳥取まで行かないのは少し不思議な感じだ。

特急北近畿。

特急北近畿。

北近畿タンゴ鉄道のエリア。

北近畿タンゴ鉄道のエリア。

操車場で待機する編成たち。新型が置いてあり、気持ち悪い、とても異様な印象を受けた。

しかし現在では当たり前の光景となったようだ。

操車場で待機する編成たち。新型が置いてあり、気持ち悪い、とても異様な印象を受けた。

しかし現在では当たり前の光景となったようだ。

国鉄時代からの駅名標が残されている。構内の雰囲気にもよく合っていた。

国鉄時代からの駅名標が残されている。構内の雰囲気にもよく合っていた。

城崎方面を望む。

城崎方面を望む。

転轍手の詰所。まさか今も使われている?

転轍手の詰所。まさか今も使われている?

延々と木造山型の上屋が続く駅。

延々と木造山型の上屋が続く駅。

跨線橋内にて。

跨線橋内にて。

福知山方面。切り通しみたいに見えるところがある。

福知山方面。切り通しみたいに見えるところがある。

1番線ホームの佇まい。

1番線ホームの佇まい。

改札に行くまでに駅弁屋や喫茶店があるが、朝も落ち着く10時ごろだから人影はなく、旅の雰囲気は強いものの、それによってむやみに気分が昂ぶらされることはなかったのはちょうどよかった。その隙間を入っていくと、宮津線が現れ、忘れていたことに気づく。有人の小屋があり、完全に分けられているが、ご好意で入れてもらえてうれしかった。改修もしていない北近畿タンゴ鉄道の建物がレールに近接していて、そういえばここも鉄道の街かもしれないと思いかける。さっき見えた裏の操車場や豊岡鉄道部の古風なビル、そして社宅もあるのを考え合わせてだった。だがそうもいい切れる感じはちょっとない。

宮津ホームに到着したばかりの中央に巨眼のついた気動車からは客が降り続け、そのときは不思議と本線より賑やかになった。

自慢のタンゴエクスプローラーが入った。車体が滑らかでつやがあるが、なにぶん気動車のため、車体に似合わずガラガラととてもひどい音を立てている。足回りは隠せないといったところかな。これから景勝地に向かうべくお年を召した旅行客を多く乗せていた。そういわれてみればここからは餘部や浜坂に行くか、天橋立や宮津に行くか、と、分かれるところになるが、道別れという感じもまたあまりない。これらいずれの感触もないのは、地勢的な切迫が豊岡の前後にないからなのだろう。

階段の右脇を入ると楽しそうだ。

階段の右脇を入ると楽しそうだ。

モルタル造りの古風なトイレ。壁で分けられていて、外からも使えるようになっている。

モルタル造りの古風なトイレ。壁で分けられていて、外からも使えるようになっている。

特急の号車番号札。原色ばかり。北陸みたいなのがいいのだが。

特急の号車番号札。原色ばかり。北陸みたいなのがいいのだが。

タンゴ鉄道乗り場入口前付近の様子。

タンゴ鉄道乗り場入口前付近の様子。

人一人分くらいの幅の間口が乗り換え口。

人一人分くらいの幅の間口が乗り換え口。

経営分離のもたらす厳しい檻。

経営分離のもたらす厳しい檻。

左手タンゴ鉄道。

左手タンゴ鉄道。

木造の上屋と官舎。

木造の上屋と官舎。

丹後というより、山陰の香り。

丹後というより、山陰の香り。

天橋立行きの特急。

天橋立行きの特急。

城崎方面を望む。

城崎方面を望む。

ヤードを併設する威厳ある駅。

ヤードを併設する威厳ある駅。

替わって北近畿タンゴ鉄道豊岡駅駅舎内にて。

替わって北近畿タンゴ鉄道豊岡駅駅舎内にて。

左、乗り換え口、右、宮津線乗り場。発車案内は

おじさんが掛け変えている模様。

左、乗り換え口、右、宮津線乗り場。発車案内は

おじさんが掛け変えている模様。

JRに乗り継ぐ人が利用するもの。

JRに乗り継ぐ人が利用するもの。

宮津線ホーム。

宮津線ホーム。

4線くらいある。

4線くらいある。

宮津線専用の待合室。

宮津線専用の待合室。

駅名標と名所案内。わざわさKTR用の名所案内板があるとは。

駅名標と名所案内。わざわさKTR用の名所案内板があるとは。

宮津方面を望む。

宮津方面を望む。

端の方は嵩上げ前の状態が残る。

端の方は嵩上げ前の状態が残る。

ここにいると早く街に出たくなる。実際、KTRの改札小屋を出ると、すぐに街がはじまる。

ここにいると早く街に出たくなる。実際、KTRの改札小屋を出ると、すぐに街がはじまる。

これはKTR用のキロポスト。宮津線の始点、西舞鶴駅からここまで83.9キロの意。

時刻表では西舞鶴から豊岡までの営業キロは83.6だから、停車場中心がもうちょっと背後にあるのだろう。

これはKTR用のキロポスト。宮津線の始点、西舞鶴駅からここまで83.9キロの意。

時刻表では西舞鶴から豊岡までの営業キロは83.6だから、停車場中心がもうちょっと背後にあるのだろう。

列車が到着。

列車が到着。

替わって1番線にて、2番線に停車中の回送列車。

替わって1番線にて、2番線に停車中の回送列車。

改札前。

改札前。

隣のホームと違い、座席数が多い。

隣のホームと違い、座席数が多い。

駅舎内にて。

駅舎内にて。

明らかにここだけ改造している。

明らかにここだけ改造している。

Kioskと待合室。

Kioskと待合室。

待合室内にて。奥は喫茶店になっていた。豊岡駅にしてはしゃれている。

待合室内にて。奥は喫茶店になっていた。豊岡駅にしてはしゃれている。

京都の方に引き返すつもりだったので、そうやってだらだらと構内にいたのだが、駅から出ると、急に晴れ出した。霧が引き裂かれ、あまりに眩しい太陽が大気を射る。空気はとても冷たく、しかし壮絶に爽やかで、その強烈な日差しがそこに同居した。山にいるかのようだ。黒タクシーのはびこる、小さな両翼を持つ堂々と太り気味の洋館風の駅舎のある駅前と、そこから始まる商店街が、一時代をきれいに保存した街として私を迎え入れた。

手持ちぶさたなタクシー運転手は外に出てひたすら雑談に興じている。路面のコンクリート打ちや石畳みが、この街に対するアスファルトのような一様な評価を跳ねのけた。だが古さばかりではなく、汽車時代とは対照的に民間の雄として商業ビルのガラスが日光を反射し、そこからつつましやかに穏やかな商店が立ち並んでいる。ふりさけ見れば大通りの突き当たりがこの豊岡駅となっていて、丹波の陰険な山深さを越えて現れる、清楚で調った一つの街のようで、道別れや鉄道の街という見方で片付けさせなかった。

駅を出て。

駅を出て。

こちらの方にKTRへの入口がある。

こちらの方にKTRへの入口がある。

気品ある駅。豊岡駅駅舎その1.

気品ある駅。豊岡駅駅舎その1.

2.

2.

3.

3.

鉄枠をはめた敷石。なんだろうこれは。

鉄枠をはめた敷石。なんだろうこれは。

貨物関係風の施設。ここは増築したようだ。

貨物関係風の施設。ここは増築したようだ。

たぶん貨物の荷捌き場のための敷石。

たぶん貨物の荷捌き場のための敷石。

その4.

その4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

太陽光エネルギーの宣伝。この時計は太陽光で動く。

太陽光エネルギーの宣伝。この時計は太陽光で動く。

国府方。

国府方。

左手交番。

左手交番。

8.

8.

KTR入口。

KTR入口。

おもしろそうな一角だ。

おもしろそうな一角だ。

KTRの駅舎。

KTRの駅舎。

駅前へ出やすい構造。

駅前へ出やすい構造。

駅弁屋がひっそりしすぎている。構内からの利用がメインか。

テーブルと椅子があるが、まさかとそこで食べないだろう。

できるのを待つところかな。

駅弁屋がひっそりしすぎている。構内からの利用がメインか。

テーブルと椅子があるが、まさかとそこで食べないだろう。

できるのを待つところかな。

再び駅前へ。

再び駅前へ。

やけに大きな自販機と思ったら、売り上げの一部がコウノトリ基金になるという宣伝も兼ねているものだった。これも電力の一部を太陽光で賄っているという。隣の若狭にはあれあるが、こちらにはない…。

やけに大きな自販機と思ったら、売り上げの一部がコウノトリ基金になるという宣伝も兼ねているものだった。これも電力の一部を太陽光で賄っているという。隣の若狭にはあれあるが、こちらにはない…。

9.

9.

香住はわかるけど、鳥取遠いな。

香住はわかるけど、鳥取遠いな。

全但バス待合室。Aityとよおかの一階にあった。有名な出石への連絡を担っている。

全但バス待合室。Aityとよおかの一階にあった。有名な出石への連絡を担っている。

10.

10.

11.

11.

豊岡にはもう少し居られるはずだったのだが、福知山で列車の発車が大幅に遅れたため、そのぶんここでの時間は短くなってしまった。ではここで一本遅らして、ともできない。山陰線は列車が少ないのだ。それに晴れたとなれば、海岸へと急がねばならない、いや、道路に架かっていた香住などの地名に、もうすでにひたすらに誘われはじめている。豊岡とは霧への憂えとともに初めて出合って、そしてこうした不敬ながら気もそぞろな、浮気な心持ちで離れることになるわけだが、遅延という不運と突然の好天という僥倖とに押し挟まれて短くなった時間、またそれによって急いでいる自分の姿を認識すると、魅惑的な見知らぬ街というのは、そういう予期も希望もしていなかった不安定な時間の流れの中でしか出会えないもののように思われはじめ、逆に街が実は持っている不安定さというものが浮かびあがって、そこに、実際ありうる変化に対する喪失感から解き放たってくれる手助けがあるのではないかと思われた。

そしてこのような幸運や誘惑による身勝手な別れ、気儘さで 駅へ急ぐ自分は、こうのとりを暗示した彫刻のように、それは、この街のもの、として建てられたというにもかかわらず、好きなときに来て、好きなときに、こんな街をも捨てて飛び立つように思えて、その浮薄さで旅情が高まり、行動やその負い目とは裏腹に、豊岡の印象が決然と深まった。走る振動で上下に動いて見える駅舎もしだいに枝を揺すって飛び去ってしまうように見えた。しかしよく見れば飛びもしない 屋根が翼だというその鳥には名があり、青い字で豊岡駅と鮮やかだった。光の閉ざされる体腔に潜ると、改札がもう始まっていて、霞というも海空澄み渡っているという香住行きが構内に待っていた。渡った先のホームから車内に入り、窓から振り返ると、改札を受けた定期客の黒詰襟の学生らが胸をはだけ気だるそうに、まだこの汽車に向かってやっと歩きはじめているころだった。

次のページ : 竹野駅